21 Maggio 2025 :

Tullio Padovani* su l’Unità del 21 maggio 2025

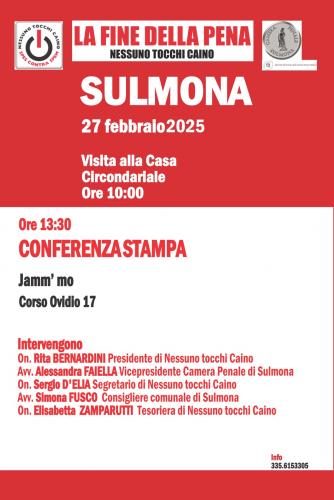

Qualcosa sembra finalmente muoversi sul tetro fronte del sovraffollamento carcerario, sin qui animato solo dall’iniziativa di Rita Bernardini che, qualche settimana fa, aveva iniziato, per sollecitare un intervento risolutore, uno sciopero della fame, che ora ha sospeso in presenza di qualche segnale positivo. C’è da augurarsi che sia così, perché, fra tutti i nodi che affliggono l’istituzione carceraria, quello del sovraffollamento è il più intollerabile. L’affermazione può stupire: tali e tanti sono gli orrori dell’esecuzione penitenziaria, che attribuire un primato negativo al sovraffollamento esige una spiegazione. Com’è noto, il carcere è un’istituzione totale, e cioè un universo disciplinare capace di includere, assorbire e definire ogni aspetto della vita dei detenuti, e si caratterizza ulteriormente per essere marginale ed emarginante: marginale, perché costituisce, in un contesto sociale dato, la peggiore condizione possibile, ed emarginante, perché determina e perpetua una condizione di esclusione.

Naturalmente, questa dimensione, sostanzialmente immutabile, si prospetta in forme e contenuti relativamente variabili: il carcere può essere severo senza diventare feroce; può punire senza offendere la dignità umana: può far soffrire senza uccidere la speranza, e spesso anche la vita. Il sovraffollamento si inquadra però tra le situazioni contingenti estranee alla struttura del carcere, ed è anzi disfunzionale rispetto al suo carattere di istituzione totale, in quanto destinato ad influire negativamente sulla disciplina e sull’ordine, assi portanti su cui essa si regge. Dunque, affinché il carcere cessi di essere un’istituzione totale intrinsecamente non rieducativa, bisognerebbe abolirlo; per non ridurlo ad uno strumento di vacuo degrado della persona internata servono iniziative efficaci ed interventi congruenti, che richiedono tuttavia, denaro, tempo, e ferma volontà politica; ma per impedire che la galera si trasformi in un’orrenda discarica di corpi ammassati, si può fare subito tutto, e perciò deve essere fatto tutto, e subito.

Si deve, perché il sovraffollamento rende di per sé illecita l’esecuzione stessa della pena. Come ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale (279/2013), il sovraffollamento carcerario può risolversi «in trattamenti contrari al senso di umanità». Una pena inumana non è evidentemente, e non può essere, una pena legale. Anzi, essa finisce con l’integrare, in termini obiettivi, una fattispecie delittuosa, di maltrattamenti se non peggio. Che l’esecuzione chiamata a ripristinare la legalità si traduca di fatto in un delitto, costituisce un ossimoro osceno che nessun ordinamento che si pretenda civile dovrebbe poter tollerare. Gli strumenti per impedire una tale aberrazione esistono. Si tratta di applicare un principio fondamentale: la funzionalità di ogni organizzazione è intimamente connessa al numero degli utenti. Su questa base venne a suo tempo riconosciuta la legittimità costituzionale del numero chiuso in determinate facoltà universitarie (Corte cost. 383/1988), su questa base funzionano ospedali, scuole, servizi pubblici.

Perché mai non dovrebbe essere applicato anche agli istituti penitenziari? Anzi, a maggior ragione ad essi, perché la “risorsa” punitiva può essere “distribuita” se, e solo se, non sia negata o conculcata la finalità rieducativa che ne costituisce il fondamento. Vincolare al numero chiuso gli istituti penitenziari sarebbe inoltre il miglior modo di dare effettività e concretezza al principio dell’extrema ratio, cui dovrebbe ispirarsi il ricorso alla pena carceraria. Può mai esservi una ragione «estrema» di eseguire una pena consistente in un trattamento inumano? Se mai sarà «estrema» la ragione di non ricorrervi affatto, applicando una diversa sanzione.

Sulle tecniche di attuazione del numero chiuso non è il caso di soffermarsi. Sono di diverso tipo e natura, pur se ispirate dalla stessa esigenza. Ma oggi l’urgenza impone vie più rapide e dirette; anche se all’orizzonte si dovrà subito collocare l’elaborazione di strumenti sistematici idonei ad impedire permanentemente il prodursi di fenomeno di sovraffollamento.

Che fare, dunque? Sarà il caso di riaprire l’album di famiglia. Il sovraffollamento non è sempre esistito: è un fenomeno relativamente recente, più o meno dell’ultimo cinquantennio. Prima, la Repubblica seguiva – in questa materia come in mille altre – le orme del regime fascista, durante il quale di sovraffollamento non pare esservi traccia. Se si scorre «Il Ponte» del marzo 1949, in cui Piero Calamandrei raccolse le testimonianze di intellettuali, politici, artisti che avevano avuto la ventura di sperimentare sulla propria pelle il carcere durante il ventennio fascista (Altiero Spinelli, Vittorio Foa, Augusto Monti, Riccardo Bauer, Giancarlo Pajetta, Lucio Lombardo Radice, per citare solo i nomi più noti), si ritrovano critiche e denunce che accompagnano il carcere fin dal suo ingresso dominante nel sistema penale, più o meno 250 anni fa, e al contempo la prospettazione quasi profetica di quelle che ancor oggi ripetiamo indefessamente. Manca tuttavia, in questo ponderoso cahier de doléances, ogni riferimento al sovraffollamento.

La ricetta per una tale stabilità era semplice quanto efficace: amnistie ed indulti; indulti ed amnistie. La durezza proverbiale che il regime proclamava stentoreamente veniva poi gestita con l’occhio attentamente rivolto all’ordine, e quindi alla tenuta dei numeri. Così, nei vent’anni del regime si contano ben nove provvedimenti generali di amnistia e di indulto, oltre ad una sequela di altri interventi clemenziali relativi alle colonie o ad ambiti particolari. Più o meno ad anni alterni interveniva un ‘regolatore clemenziale di flusso’, ‘pudicamente’ mascherato con motivazioni più o meno risibili o pretestuose: la ‘pacificazione’ fascista; il venticinquennale dell’ascesa al trono; la nascita di principi e principesse; le nozze dell’erede e altre consimili amenità, sino al decreto che il destino impose come ultimo: il ventennale del regime, nel 1942.

La Repubblica non ebbe peraltro esitazioni ad accodarsi su questo stesso binario, che non venne mai interrotto. Solo la frequenza si modificò, rallentando un poco: da biennale divenne all’incirca quinquennale, ciò che contribuì a produrre fenomeni sussultori di sovraffollamento, destinati ad un incremento dopo la riforma, nel 1992, dell’art. 79 Cost., che consegnò alle soffitte dell’ordinamento gli istituti clemenziali, la cui adozione presuppone ora maggioranze tanto elevate da renderli impossibili senza un vasto consenso politico. Sarebbe allora il caso che, per carità di Patria (una maiuscola vera), le parti politiche deponessero per un attimo le armi, si riconoscessero a vario titolo responsabili della situazione vituperosa in cui versa il nostro sistema penitenziario e solidamente si assumessero la responsabilità di un indulto accortamente modulato per dar corso ad un’effettiva riduzione della popolazione carceraria.

La dottrina più autorevole in materia ha da tempo rilevato che un indulto può trovare piena giustificazione anche in esigenze di sfollamento, quando si prospetti una persistente condizione di inumanità nell’esecuzione penitenziaria, purché l’oggetto del provvedimento sia costituito da reati accertati con sentenza definitiva: non invece da reati commessi entro una certa data, ciò che finirebbe col rendere beneficiari del provvedimento soggetti «a futura memoria», con effetti irragionevoli e distorsivi. Sarà solo «Il sogno di un uomo ridicolo»? Speriamo di no; ma quand’anche, varrebbe pur sempre la pena di averlo sognato, con Rita Bernardini.

*Accademico dei Lincei