15 Aprile 2025 :

Sergio D’Elia su l’Unità del 15 aprile 2025

In due settimane tre condanne della Corte Europea nei confronti dell’Italia. E non per reati minori, ma per quelli più gravi che esistano nel “codice penale” di risulta delle violazioni dei più basilari diritti umani che uno stato può compiere nei confronti di un suo cittadino. In quindici giorni, l’Italia è stata condannata tre volte. Una volta per la violazione dell’articolo 2 della Convenzione europea che tutela il diritto alla vita.

Altre due volte per la violazione dell’articolo 3 che vieta la tortura, le pene e i trattamenti inumani e degradanti.

In un anno, il 2024, per quanto riguarda le violazioni accertate e le sanzioni comminate, sono state quattro le sentenze di condanna nei confronti dell’Italia per la violazione del divieto di tortura (art. 3), venti le condanne per lesione del diritto a un processo equo (art. 6) e ben ventidue quelle comminate per violazione del diritto di proprietà (art. 1 prot. 1).

Se l’Italia fosse un cittadino comune e non uno stato sovrano, sarebbe un soggetto dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e automaticamente esposto anche ai suoi effetti secondari, come l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Cagionare la morte di una persona, torturare o maltrattare un detenuto sono “fatti più rari tra i rari” che in molte parti del mondo prevedono le condanne più severe.

La pena di morte sulla forca nei paesi che non l’hanno ancora abolita, la pena fino alla morte in una sezione del 41 bis che ancora vige nel nostro paese.

Gianfranco Laterza aveva lavorato all’ILVA di Taranto dal 1980 al 2004. Era morto nel 2010 per un tumore ai polmoni molto probabilmente causato dalla sua prolungata esposizione sul posto di lavoro ad amianto e altre sostanze tossiche utilizzate nella produzione dell’acciaio. Sarebbe stato sufficiente, non dico entrare a respirare a pieni polmoni l’aria degli altiforni, ma vedere solo intorno allo stabilimento i cigli delle strade e i muri delle case colorate di rosa e le piante sofferenti che invocano acqua e aria pulite, per stabilire l’impatto del mostro industriale sull’ambiente e la vita umana. La giustizia italiana aveva archiviato il caso, quella europea l’ha riaperto, ha accolto il ricorso dei parenti della vittima e ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 2 della Convenzione, sotto l’aspetto procedurale.

Simone Niort è un ragazzo di 28 anni di Sassari in carcere da quasi dieci anni, passati quasi tutti in una cella “liscia” o di transito del carcere, isolato, senza svolgere attività educative, senza ricevere cure adeguate. Una storia travagliata quella di Simone, segnata da disturbi psichiatrici e dipendenza da sostanze fin dall’infanzia. Una storia comune ad altri mille ragazzi che vediamo nelle celle d’isolamento delle sezioni più isolate e sotterranee delle carceri, i bassifondi manicomiali del sistema carcerario italiano.

Simone, come gli altri, una volta in carcere, ha iniziato la sua pratica quotidiana di tagli sul corpo autoinflitti, delle parole urlate e senza senso, dei continui tentativi di farla finita. Accogliendo il ricorso degli avvocati Marco Palmieri, Antonella Mascia e Antonella Calcaterra, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accusato lo Stato italiano di non aver valutato la compatibilità dello stato di salute con la detenzione e ha riconosciuto la sua responsabilità per la violazione del diritto alla salute e alle cure mediche di Simone Niort.

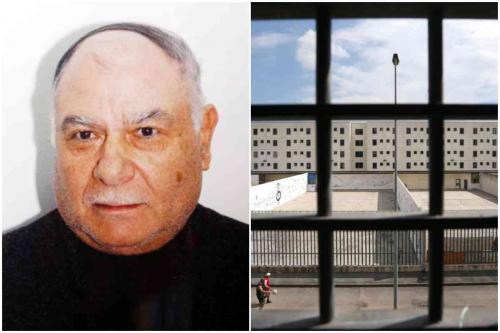

La terza condanna, la più recente, chiama in causa il 41 bis, un regime strutturalmente di tortura, inumano e degradante. Un regime che, nel caso di Giuseppe Morabito, è degradato al livello più basso della condizione umana, di punizione “crudele e inusuale” che anche nei regimi della pena di morte, una volta raggiunto, ne certifica l’incostituzionalità giuridica oltre che l’insostenibilità, puramente e semplicemente, umana.

Giuseppe Morabito ha oltre 90 anni e da oltre 20 è chiuso al 41 bis nel carcere di Opera a Milano. La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per aver continuato a tenere in regime di isolamento un uomo novantenne divenuto nel corso della pena non più capace di intendere e di volere.

Incapace di intendere il senso della sua pena, lo spazio in cui si trova, da quanto tempo lì si trova, perché lì si trova. Incapace di volere nulla, forse, neanche di continuare a vivere.

L’Italia continua a dire che il carcere duro e l’isolamento servono per impedire i collegamenti tra i mafiosi carcerati e i mafiosi in libertà. Adita con successo dall’avvocato Giovanna Beatrice Araniti, che ha rappresentato Morabito, la Corte europea ha condannato l’Italia non solo per la sua carenza di senso di umanità nei confronti di un detenuto ma anche per la mancanza del più elementare buon senso. Nella sentenza si specifica che «la Corte non vede come una persona affetta da un indiscusso declino cognitivo – e addirittura diagnosticata con il morbo di Alzheimer – e incapace di comprendere la propria condotta o di seguire un’udienza giudiziaria, possa allo stesso tempo conservare una capacità sufficiente per mantenere o riprendere – in un’età così avanzata, dopo quasi vent’anni trascorsi in un regime particolarmente restrittivo – contatti significativi con un’organizzazione criminale».

Il regime del 41 bis è innanzitutto un sistema simbolico, un cimitero monumentale, circondato da muri invalicabili, con tombe di morti viventi e lapidi con nomi che richiamano vicende d’altri tempi, ormai finite ma che non finiscono mai. Il regime italiano dell’antimafia non prevede la fine della mafia né la redenzione del mafioso. La mafia non muore mai, pena la fine dell’antimafia stessa. Il mafioso resta tale per sempre, finisce di essere mafioso solo da morto. In attesa della morte, viene sepolto vivo nelle sezioni del “carcere duro” dove la perdita dei sensi e dei sentimenti umani fondamentali si aggiunge a quella della libertà e diventa vera e propria pena corporale.

Le sezioni del “carcere duro” sono diventate istituti per ciechi, sordomuti, sdentati, stazioni terminali per malati terminali: di cuore, di cancro, di mente, di tutto.

Mentre scrivo giunge la notizia della morte di Graziano Mesina, l’ex bandito sardo dei sequestri di persona e delle evasioni spettacolari. Era già malato di tumore e non proprio pienamente in sé quando l’ho incontrato l’ultima volta due anni fa nella sezione di alta sicurezza del carcere di Opera. È dovuto giungere allo stato terminale della sua malattia e della sua vita per riuscire nella sua ultima, innocente evasione dal carcere. È stato portato in ospedale, ormai incapace anche di parlare, il giorno prima della sua morte, a 83 anni. Con lui è morta la pietà, la giustizia ha perso la grazia. Quel che resta è la crudeltà del potere, la corporale, medievale certezza della pena invocata a ogni piè sospinto dagli analfabeti costituzionali del nostro tempo.